Cuando en 1600 Claudio Monteverdi estrenó L’Orfeo (1600) en la corte de Mantua, el mundo asistió —sin advertirlo del todo— al surgimiento de un cisne negro cultural. En los términos formulados por Nassim Nicholas Taleb (2007), un cisne negro designa un acontecimiento altamente improbable que, al irrumpir, produce un impacto transformador sobre los sistemas existentes y, una vez ocurrido, genera la ilusión retrospectiva de haber sido previsible. L’Orfeo (1600) encarnó esa paradoja: una innovación estética y técnica que desbordó los límites de su época, reorganizando las formas de creación, percepción y representación que definirían la modernidad artística.

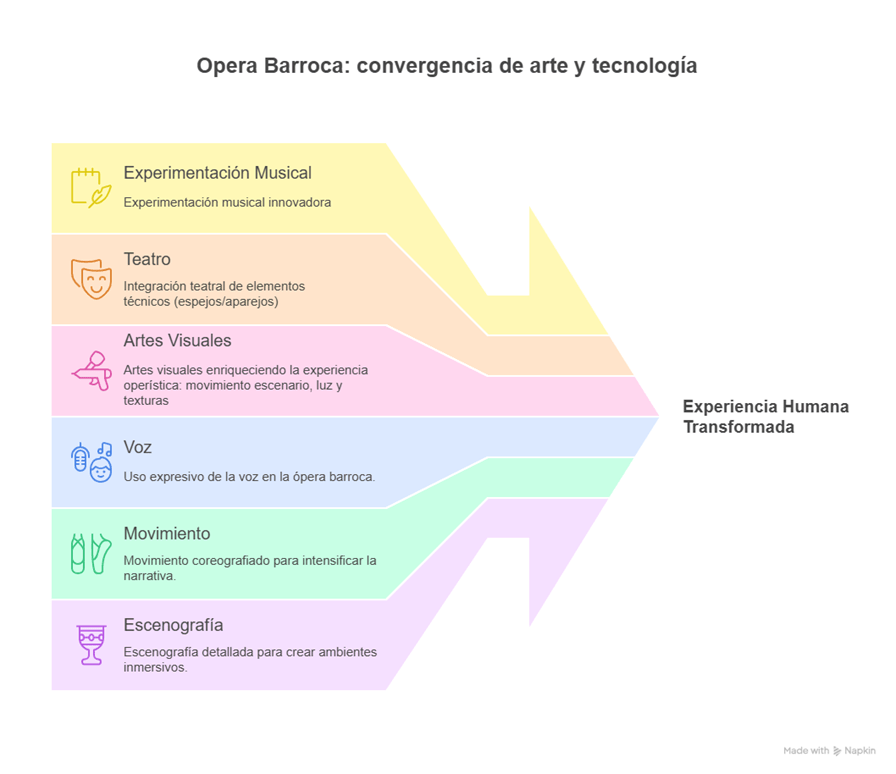

La ópera barroca no emergió como una continuidad de la tradición musical renacentista, sino como una ruptura radical. Con L’Orfeo, Claudio Monteverdi inauguró un nuevo régimen de sensibilidad al reunir, en un solo cuerpo sonoro y visual, la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura y la ingeniería mecánica. Fue el primer intento de construir una máquina de emociones total, un ensamblaje que articulaba materiales heterogéneos en un sistema estético coordinado.

Ese acontecimiento improbable —una conjunción de innovaciones técnicas, saberes artesanales, intereses cortesanos y exploraciones científicas— funcionó como compuerta evolutiva: abrió un campo inédito de posibilidades, reorganizando la manera en que el ser humano experimentaba lo sensible y pensaba lo colectivo.Las innovaciones técnicas que lo hicieron posible resultan tan decisivas como las musicales. La obra no solo demandó una orquesta de dimensiones inéditas —con instrumentos nuevos o adaptados, como el chitarrone, el cornetto, la viola da gamba y el órgano de cámara—, sino también la creación de mecanismos escénicos capaces de generar transformaciones visuales en tiempo real. Los talleres cortesanos desarrollaron sistemas de poleas, contrapesos y plataformas giratorias que permitían mutaciones espaciales, ascensos y descensos súbitos, efectos de vuelo y apariciones espectrales. Estas innovaciones supusieron una verdadera automatización temprana del espectáculo, en la que la ingeniería y la estética comenzaron a operar de manera integrada

A ello se sumaron avances en acústica arquitectónica y en tecnologías de iluminación, que modulaban la percepción del espacio y del tiempo escénico. Entre ellas, el uso de espejos pulidos y superficies reflectantes desempeñó un papel crucial: permitía multiplicar las fuentes de luz, intensificar el brillo de las velas y generar efectos de profundidad y desplazamiento visual que transformaban la percepción del escenario. Los espejos no solo ampliaban el campo lumínico, sino que funcionaban como interfaces ópticas capaces de desmaterializar la escena, confundir al espectador y expandir la ilusión teatral.

Este tipo de recursos fue posteriormente sistematizado por Nicola Sabbatini en su Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri (1638), donde describe con detalle el empleo de espejos, filtros, velos y linternas para simular amaneceres, reflejos de agua o apariciones divinas. Décadas más tarde, Giacomo Torelli, conocido como il grande stregone (“el gran hechicero”), perfeccionó esos mecanismos en los teatros de Venecia y París, utilizando complejas estructuras de poleas y espejos para lograr cambios instantáneos de decorado y efectos de perspectiva infinita.En el contexto del pensamiento barroco, el espejo fue más que un instrumento técnico: se convirtió en una metáfora epistemológica. Duplicaba el mundo, pero también lo volvía incierto, mostrando que toda visión es mediada. Esa dimensión técnica y simbólica se entrelaza: la luz reflejada no solo ilumina la acción, sino que inaugura un régimen visual de la modernidad, donde la mirada se vuelve calculada, mecánica y reproducible. Así, los espejos condensan la doble naturaleza del Barroco —su fascinación por el artificio y su conciencia de la representación—, anticipando la lógica de las pantallas contemporáneas y de las tecnologías de simulación que definen nuestra cultura digital.

El surgimiento de esta ópera fue posible gracias a una red densa de saberes artesanales que constituyeron el soporte material de la innovación escénica barroca. Detrás del esplendor musical y visual se desplegaba una compleja economía de oficios: carpinteros, pintores, fundidores, escultores, bordadores, curtidores y fabricantes de instrumentos trabajaban en estrecha colaboración con músicos, poetas e ingenieros. Estos talleres cortesanos operaban como laboratorios de experimentación técnica, donde el conocimiento empírico de los materiales —la resistencia de las maderas, la reflexión de los metales, la elasticidad de las cuerdas, la mezcla de pigmentos y barnices— se articulaba con la búsqueda de efectos estéticos precisos.

La cultura artesanal del Barroco funcionaba como una forma temprana de interdisciplinariedad material, en la que el hacer manual era también un modo de pensar. Los artesanos no reproducían fórmulas preexistentes: inventaban soluciones singulares ante los desafíos planteados por cada puesta en escena. Esa flexibilidad cognitiva y técnica hizo posible la construcción de mecanismos escénicos inéditos, la fabricación de instrumentos híbridos y la integración de nuevos sistemas acústicos y ópticos.

En este sentido, los saberes artesanales pueden considerarse una tecnología del cuerpo y de la materia, donde la destreza manual y la sensibilidad táctil se combinaban con una comprensión intuitiva de las leyes físicas. La precisión del gesto, la calibración de tensiones y la administración de fuerzas eran operaciones tanto técnicas como cognitivas. Lejos de ser un antecedente preindustrial, el taller barroco anticipó los principios de la producción moderna: la coordinación colectiva, la optimización del tiempo, la serialización de procesos y la documentación técnica del saber hacer.

Condensó esa cultura del oficio como forma de conocimiento, integrando la inteligencia artesanal —basada en la experiencia, la observación y la improvisación controlada— en un sistema escénico de gran escala. Desde esta perspectiva, los artesanos de Mantua fueron los verdaderos ingenieros de la emoción: mediadores entre la materia y el signo, entre el cálculo y el asombro. Su trabajo estableció el puente entre la técnica y la sensibilidad que caracteriza la genealogía de las tecnologías culturales hasta la era digital.

El surgimiento del registro sonoro como práctica moderna

El estreno de L’Orfeo (1600) inauguró un nuevo modo de pensar la relación entre voz, técnica y registro. En el ámbito del Renacimiento tardío, la música vocal se concebía como extensión del texto: el madrigal servía a la palabra poética, y el ideal expresivo residía en la fidelidad semántica. Monteverdi trastoca este paradigma. En esta Opera, la voz deja de ilustrar el verso para convertirse en un agente autónomo de afecto, un fenómeno físico que excede el significado. Tal desplazamiento implicó una revolución perceptiva: la música ya no era un acompañamiento de la palabra, sino una forma de pensamiento encarnado. La notación musical desempeñó aquí un papel fundamental, al fijar por primera vez la temporalidad de la voz y permitir su reproducción en distintos contextos. Este pasaje del canto efímero al registro estable marca un punto de inflexión en la historia de la escucha: la voz humana se vuelve dato, huella y posibilidad de archivo (Sterne, 2003; Carter, 2002).

La experiencia auditiva dependía tanto del virtuosismo vocal como de las condiciones materiales que la hacían posible. Los arquitectos de la corte de Mantua diseñaron el espacio escénico como un instrumento resonante, con superficies reflectantes y cavidades que amplificaban la voz sin distorsionarla. La voz barroca —proyectada, modulada, expandida— fue una forma de tecnología corporal. Los cantantes exploraban el umbral entre respiración y sonido, entre control muscular y vibración, convirtiendo al cuerpo en una interfaz acústica. De este modo, la voz se emancipa del texto y se inscribe en el dominio de la materialidad sonora: un fenómeno táctil, tridimensional y espacial. El aire deviene soporte y medio, y la resonancia se convierte en un modo de presencia. Como sugiere Adriana Cavarero (2005), la voz no comunica solo un mensaje, sino una existencia; es una “presencia sonora que encarna la relación entre cuerpos y oídos”, una forma de aparecer en el mundo a través del sonido.

El Barroco introduce, así, una lógica de inscripción sonora que anticipa las tecnologías modernas de grabación y reproducción. Al codificar la voz en la partitura, Monteverdi transforma la experiencia efímera del canto en una secuencia de signos transmisibles: la voz deviene información. Este gesto fundacional inaugura una genealogía que va de la notación musical al fonógrafo, y de allí a las inteligencias artificiales generativas que hoy sintetizan voces humanas. Jonathan Sterne (2003) identifica en esta operación una “cultura de la reproducibilidad sonora” que antecede por siglos a la era eléctrica. L’Orfeo, en este sentido, puede leerse como un antecedente de los sistemas contemporáneos de mediación vocal: tanto en la ópera como en los entornos digitales, la voz es una interfaz entre cuerpo y máquina, emoción y cálculo. Su registro, más que conservarla, la reproduce como posibilidad técnica, instaurando un nuevo régimen de presencia mediada.

Las voces sintéticas de la inteligencia artificial actual —reproducidas, moduladas y personalizables— pueden entenderse como la culminación de un proceso iniciado con L’Orfeo (1600): la progresiva tecnificación de la voz. Si en el Barroco la partitura fijó por primera vez la vibración efímera en un código transmisible, los modelos generativos contemporáneos extienden esa operación a una escala inédita, parametrizando el timbre, la emoción y la identidad vocal mediante datos y redes neuronales. En ambos casos, la voz se sitúa en un umbral entre cuerpo y artificio, entre presencia y simulacro. La IA no imita solamente la voz humana: la reconstituye estadísticamente, descomponiendo la vibración en patrones de frecuencia y transformando la subjetividad sonora en información computable.

Este pasaje de la resonancia corporal a la síntesis digital reactiva las preguntas que L’Orfeo había abierto: ¿qué se pierde y qué se gana cuando la voz se vuelve reproducible? ¿Dónde reside lo humano cuando su huella sonora puede ser replicada sin cuerpo? En las voces artificiales que hoy pueblan los entornos digitales —asistentes virtuales, doblajes automatizados, réplicas póstumas— resuena el eco de aquel primer experimento barroco: la búsqueda de una presencia mediada capaz de conmover más allá de la materia orgánica. Si Monteverdi transformó la respiración en arquitectura acústica, la IA transforma la voz en dato, prolongando la aspiración orfeica de vencer la fugacidad a través del artificio. En ambos casos, el gesto técnico revela una misma ambición: dotar al sonido de permanencia y a la emoción de forma reproducible, convirtiendo la escucha en una experiencia mediada por la técnica y por la memoria del propio artificio.

La ópera como matriz de la inteligencia artificial

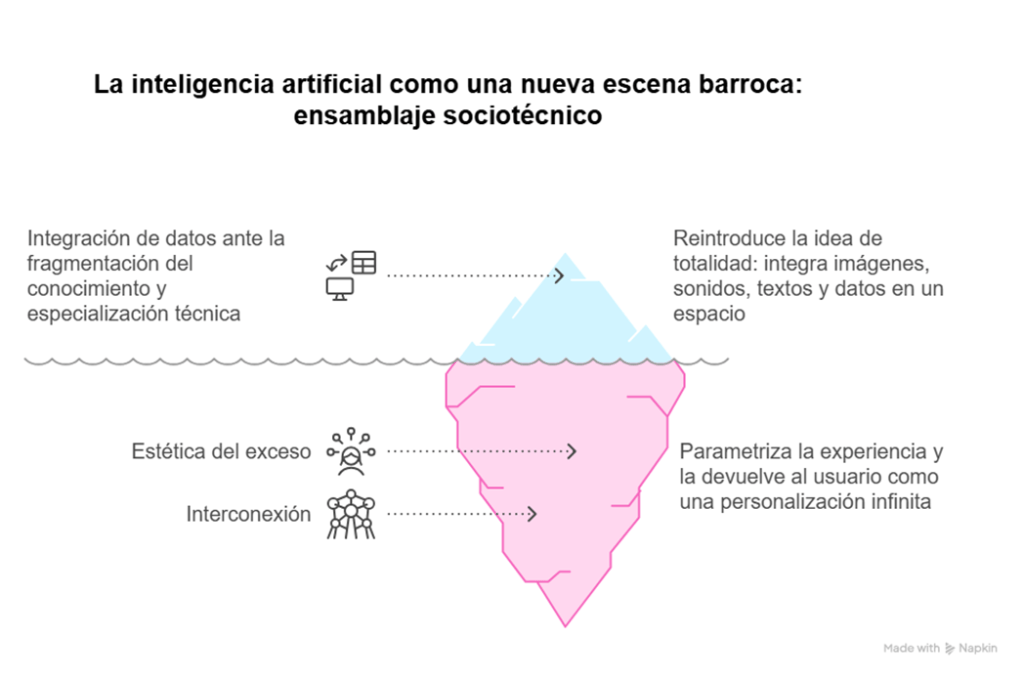

La ópera barroca puede entenderse hoy como una protoforma de la inteligencia artificial, no por anticipar su tecnología, sino por prefigurar su lógica integradora. Articuló, por primera vez, un sistema capaz de reunir distintos lenguajes —música, palabra, imagen, movimiento, arquitectura y técnica— en una experiencia unificada de emoción y conocimiento. Ese impulso hacia la síntesis de los sentidos y los saberes es el mismo que anima a la IA contemporánea, cuyo propósito consiste en ensamblar datos, imágenes, sonidos y textos en una estructura coherente de significado. Ambas constituyen máquinas de resonancia: la ópera, con cuerpos y ecos; la IA, con algoritmos y redes neuronales.

En las dos laten los mismos dilemas: el deseo de totalizar la experiencia y, al mismo tiempo, el riesgo de diluir lo humano en la perfección del artificio. Si la ópera barroca convertía la voz en arquitectura sonora, la IA convierte el dato en emoción simulada; si Monteverdi buscó trascender la mortalidad mediante el canto de Orfeo, los ingenieros del presente aspiran a reproducir la inteligencia, la creatividad y el afecto en forma algorítmica. En ambos casos, la técnica no es un mero instrumento, sino una metáfora de la aspiración humana a persistir: una forma de resistencia ante la finitud.

La potencia de esta continuidad reside en reconocer que, así como la ópera abrió un horizonte sensorial donde el arte se volvió máquina de pensar y sentir, la inteligencia artificial inaugura un territorio donde el pensamiento mismo se estetiza y se encarna en procesos técnicos. Entre L’Orfeo (1600) y la IA se extiende, así, una misma genealogía: la del deseo de hacer hablar a la materia, de extraer del artificio una voz que nos devuelva, multiplicada y transformada, la imagen de lo humano.

La advertencia de Salomé: el peligro de la fascinación

Toda máquina de resonancia encierra también una máquina de seducción. En la genealogía que une L’Orfeo con la inteligencia artificial contemporánea, la metáfora de Salomé adquiere una fuerza singular. La ópera Salome (1905), compuesta por Richard Strauss a partir de la obra homónima de Oscar Wilde (1891), narra la historia de una joven fascinada por la belleza y la pureza de Juan el Bautista, cuya cabeza exige como recompensa por su danza. Su potencia radica en la ambigüedad del deseo: lo sublime y lo destructivo se confunden en una misma escena de exceso.

Las tecnologías del artificio —y en particular la inteligencia artificial— prolongan esa misma coreografía de la fascinación. No solo seducen por su promesa de revelación, sino por el modo en que organizan el deseo de saber: ofrecen respuestas inmediatas, imágenes perfectas, voces sin cuerpo, proyecciones de una inteligencia que se presenta como superior. Su encanto radica en esa ilusión de transparencia y dominio, en la sensación de que todo puede ser traducido a dato y todo misterio puede ser calculado. Pero esa promesa es también una trampa: al entregarnos al fulgor del algoritmo, corremos el riesgo de ceder la mirada y el juicio, de confundir la precisión con la verdad y la simulación con la experiencia.

Como la danza de Salomé, la inteligencia artificial no solo revela, sino que consume lo que toca. Su movimiento envolvente, repetitivo y sublime captura la atención hasta volverla rehén. No hay que enamorarse de estos sistemas: su belleza no está en lo que muestran, sino en la potencia con que nos invitan a mirarlos sin interrupción. En esa entrega hipnótica, el pensamiento crítico corre el riesgo de decapitarse a sí mismo. Frente a esta maquinaria del deseo, la tarea no es destruir la fascinación, sino mantener la distancia de la conciencia, recordar que detrás de cada gesto perfecto hay una infraestructura material, un costo energético y una política del sentido. Solo así la danza de la técnica puede seguir siendo un espectáculo humano, y no un ritual de entrega.

Frente a esta maquinaria del encantamiento, la ópera —como matriz histórica de la integración entre arte y técnica— ofrece una advertencia y una clave. En su origen, L’Orfeo demostró que la unión de lenguajes, cuerpos y artificios podía expandir los límites de la experiencia humana sin anular su misterio. La ópera barroca, al articular música, palabra, escenografía y mecánica, inventó una forma de pensamiento sensorial y colectivo; la inteligencia artificial, al articular datos, algoritmos y redes neuronales, retoma esa ambición bajo una nueva materialidad. Ambas son máquinas de resonancia que buscan contener lo humano dentro de un sistema total de expresión y conocimiento.

Sin embargo, la potencia de esta continuidad no reside en la fusión perfecta entre sensibilidad y cálculo, sino en la tensión que las separa. Si la ópera barroca convertía la voz en arquitectura sonora, la IA convierte el dato en emoción simulada; si Monteverdi quiso trascender la muerte a través del canto de Orfeo, los ingenieros contemporáneos buscan vencer la finitud mediante la síntesis de la inteligencia. En ambos casos, el artificio encarna el deseo de persistir. Pero solo cuando reconocemos su límite —cuando aceptamos que ninguna máquina puede sustituir el temblor, el error y la ambigüedad de la vida— la técnica recupera su sentido más profundo: ser una forma de pensamiento y no de rendición.

En ese umbral entre fascinación y conciencia, la inteligencia artificial se revela como la heredera contemporánea de la ópera: una escena total donde el arte, la ciencia y el poder se entrelazan para interrogar, una vez más, qué significa ser humano. La tarea no es resistir su avance ni adorarlo, sino aprender a escuchar su música sin perder la propia voz.

Al final, cuando la inteligencia artificial aspire a cantar con la perfección de los dioses, tal vez resuene aún la voz de Dido, última guardiana de lo humano:

“Remember me, but ah! forget my fate.”

Su eco nos recuerda que ninguna tecnología puede reemplazar el temblor del adiós, la vulnerabilidad del cuerpo ni la tristeza que hace posible el arte.